【カビ対策】にもなるシーズンオフのエアコン徹底清掃の手順

真夏の暑い日々をフル運転して快適に過ごさせてくれたエアコンも秋の風が吹き始める頃が、冬の暖房シーズンまでの間の短いオフシーズンとなるので、この機会に夏場フル運転し続けてくれたエアコンの内部をきれいに清掃して、冬場の暖房でも快適に過ごせるようにしておきましょう。

そのためには、普段手を付けないエアコン内部の汚れに対してアプローチするので、エアコンの機械内部に不具合が出ないように適切な準備と手順を守りつつ、やってはいけない注意点を守ることが大切なので、

プロ目線で見たDIYでもできるエアコン内部の清掃手順と使う用具を解説するのでご覧ください。

エアコンのカビ対策は、健康被害を予防するのにも大切です。

夏場の冷房運転中のエアコン内部は、結露水の発生や乾燥した部屋の空気を吸い込んで吹き出すことで、空気中のチリやPM2.5などの有害物質をまき散らしたり、エアコン内部に付着することでカビ発生の温床となってしまい、そのまま放置すると部屋中にカビの胞子がまき散らされて、部屋のあちこちでカビが発生して、さらに健康被害リスクが高まってしまいます。

夏場の冷房運転では、エアコン室内機の熱交換ユニットに室内の空気を通すことで、冷たい風を送り出してくれていますが、

その熱交換ユニットで発生する結露水がカビを増殖させる栄養になって、空気中のチリやダニのフンや死骸を栄養源として、カビはさらに増殖します。

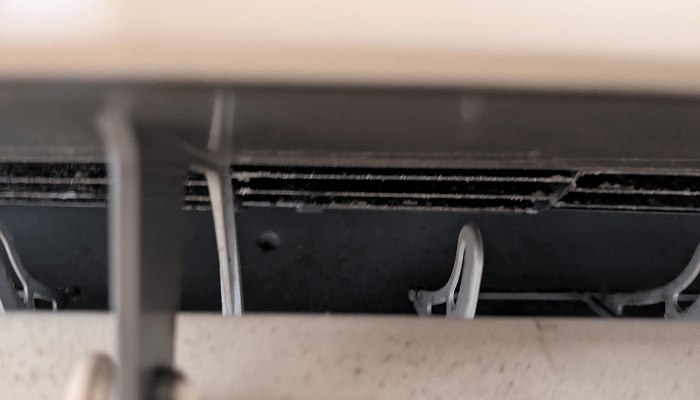

一番気になるのが、直接的に風を送り出す送風ファンで、内部を覗くと縦型扇風機の羽根のようなシロッコタイプのファンが見えます。

それをよ~く見ると、回転する羽根一枚一枚にビッシリとホコリが付着してるのが見えます。

それら全てがカビの温床で、そのまま放置するとカビ菌が増殖して、やがて胞子をまき散らすようになるので、そんな空気を吸い込み続けると呼吸器関連の疾患を発症する可能性だって否定できないので、そんなリスクは少しでも下げておくべきです。

そこでシーズンオフの時期を捉えて、普段やらないエアコン内部の清掃をしておくと暖房シーズンも快適な室内空間で過ごすことができるようになります。

作業に取り掛かる前に必ず電源プラグを抜いてください。

簡易的な内部清掃の手順

まずは、一番気になる送風ファンの状態を確認します。

| エアコンの送風ファンの状態確認 |

|---|

|

| ご覧のように、送風ファンの羽根に白く乾燥したホコリが付着してるのが確認できます。 これが全てカビの温床だと考えたら、ゾッとします。 |

ここでは簡易的に送風ファンの清掃を行いますので、清掃前に足元を片付けて汚れが落ちてもいいようにしっかり養生します。

私の場合、エアコンの下にはほとんど物が無いので、壁に簡単な養生をしただけで、傍らに充電式の掃除機を置いて、足元に落ちた汚れはこまめに掃除機を掛けました。

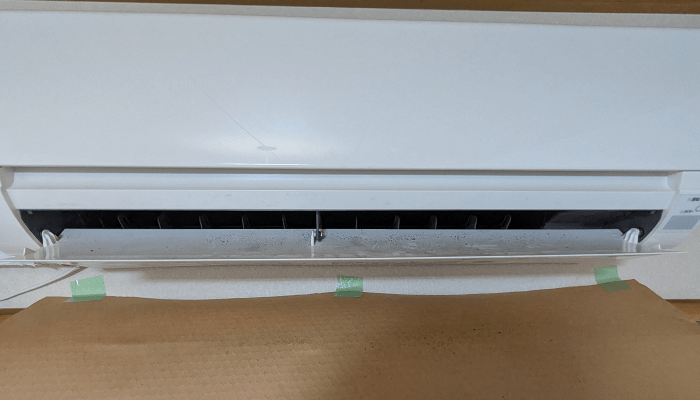

| 簡単な養生状態 |

|---|

|

| エアコンの下にはカーテンがあるので、カーテンレールにホコリが落ちないように壁に養生用シートを養生テープで貼り付けていますが、壁材がビニールクロスなので直接貼っていますが、壁のクロスが和紙や紙だったら、剥がす時に壁紙ごと剥がれる可能性があるので注意してください。 |

これで準備が整ったので、送風ファンの掃除を始めるのですが、

その前に今回の掃除に使うエアコン用の隙間ブラシを紹介しておきましょう。

名称通りエアコンの狭い隙間にぴったりのブラシで、少し奥まった送風ファンの狭い隙間の汚れも、ごっそり取ることができて仕上がりも満足できるし何より安いので、お薦めです。

エアコンの吹き出し口から中の送風ファンを掃除するので、ちょっとやりにくいけど、きれいにするためなので少し我慢して頑張ってください。

送風ファンは回転するので片手で回転を止めつつ、もう片方で付着した汚れをそぎ取るのですが、直接送風ファンを持つのはちょっと辛いので、私は隙間ブラシの柄の部分を使って、ファンの羽根の隙間に差し込んで片手で固定するようにして掃除してます。

こうすると楽に端から端まで掃除ができて、一度で終わるので楽ですが、

何せ数が多いので入念に掃除をすると1時間近く掛かることもあるので、そのくらいの時間は覚悟してください。

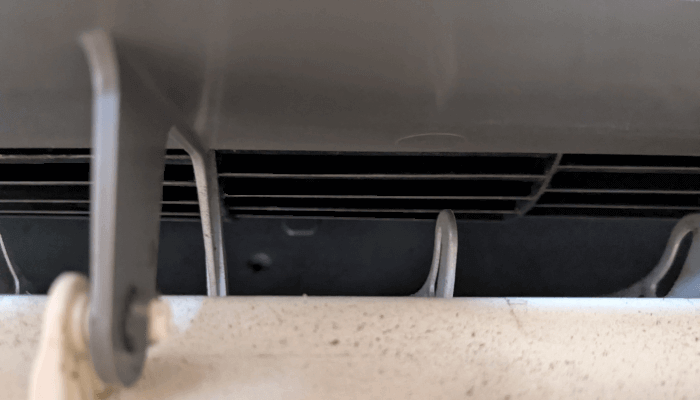

清掃後の送風ファンがこの状態です。

| 送風ファン清掃後の確認 |

|---|

|

| 最初に確認した送風ファンに付着していたホコリはきれいに掃除できています。 |

今回、掃除したエアコンは自宅のエアコンで、シーズン中に一度掃除したので、この程度の汚れですが購入後一度も掃除していないなんてものになると、どうなっているのか想像できると思いますが考えるのも恐ろしい状態になっていることは間違いありません。

私は仕事柄、業務用から家庭用までエアコンの清掃を依頼されることもあるので、いろんなエアコンを見てきましたが、総じて送風ファンは想像を絶する汚れのところが多いです。

まあ、普通の方なら送風ファンを掃除しようなんて思う人のほうが少ないし、精々フィルターを掃除するのが関の山だと思いますので、そんな方は少なくとも2年に一度程度は業者に依頼して中まで洗浄することをお薦めしておきます。

エアコンから出る風は想像以上に汚れてると認識して、健康を害する前に内部洗浄するようにしてください。

室内の空気の状態でアトピーも悪化することが確認されていますし、喘息などの呼吸器疾患のある人にとっては命に係わる可能性だって否定できないので、こまめな清掃が極めて重要だと思うので、

「面倒だな…」とか思わず、少し気合を入れて掃除するようにしてください。

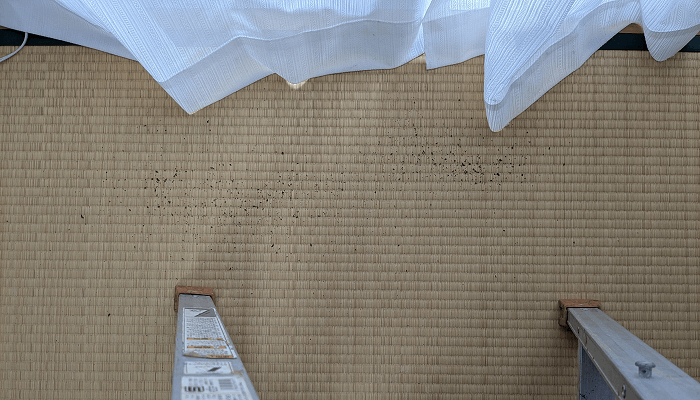

最後に送風ファンを清掃した後を確認すると、送風口や上下フラップには、そぎ取ったホコリがたくさん残ってるので、掃除機や隙間ブラシを使って、きれいに掃除してから、エアコン本体の掃除が終わった足元に目をやると足元には真っ黒なホコリが多数落ちています。

このホコリは軽く掃除機で吸い取ってから、

エアコンを送風運転して中に残ったホコリを吐き出させるようにしてから、最終的に部屋の掃除をして送風ファンの掃除は終わりです。

これでも買った時と同じとまではいきませんが、かなりきれいにできたと思うので、暖房を使うときも気持ちよく過ごすことができるでしょう。

今回は簡単な送風ファンの清掃をご紹介しましたが、下手に洗剤を使わないでください。

間違った洗剤を使うとプラスチック等の素材を痛めたりすることも考えられるし、何より残った洗剤がカビの温床になって逆効果になるので注意してください。

もし汚れが酷くて取りにくいときは、ぬるま湯を少し付けてこすると比較的簡単に削ぎ取ることができるのでお試しください。

徹底洗浄でより快適な空間へ

ここまで簡易的な送風ファン等の洗浄方法を紹介しましたが、

もう少し時間に余裕があるのなら、さらなる徹底的な内部洗浄をすることをおすすめしたいので、

前面カバーを取外しての洗浄方法も紹介しておきますので、お試しください。

簡易洗浄とは比べ物にならない仕上がりに思わず笑みが零れるでしょう。

【徹底清掃!】室内機カバー外して徹底したカビ対策を!

簡易的にできる送風ファンの清掃でしたが、ここからは本格的に室内機のカバーを取外して室内機の内側を徹底的に掃除します。

室内機のカバーと吹き出し口の上下フラップを取外すと送風ファンがほぼむき出し状態にになるので、先に紹介した簡易的に外側から行うときより、より徹底的に送風ファンのホコリやカビを取り除くことができるのですが、

この方法は室内機のカバーを取外したり、吹き出し口の上下フラップを取外すなど、専門的な作業が必要になるので、若干ハードルは上がりますが、さほど難しい作業じゃないので、快適なエアコンライフのために、ちょっと頑張ってください。

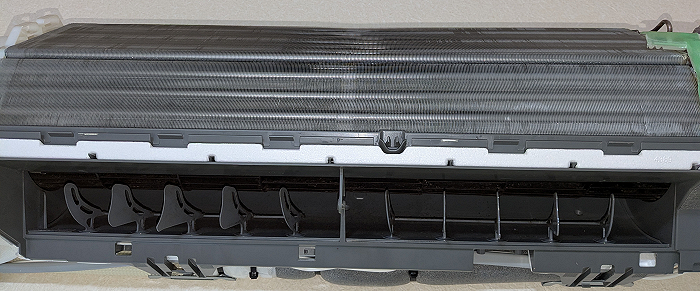

室内機のカバーと上下フラップを取外したら、こんな感じです。

| 前面カバーとフラップ撤去後 |

|---|

|

| 洗面カバーと上下フラップを撤去した状態で、簡易的な清掃に比べるとかなり本格的です。 |

ご覧のように前面カバーが無くなって、上下フラップも無くなったので、奥にある送風ファンもしっかり確認できるので、エアコン用隙間ブラシを使って、送風ファンの奥のホコリやチリそして最も取り除きたいカビもしっかり掃除することができます。

エアコン用隙間ブラシを使うことで、送風ファンの奥まで入れることができるし、手前の隅に残りがちなホコリもしっかり確認しながら取り除くことができるので、最終的な仕上がりは、簡易的な掃除と比べたら、雲泥の差が出るでしょう。

本職のエアコン洗浄業者でも、同じように室内機のカバーを取外して清掃するので、ある意味専門業者と同じ清掃作業を行ってるともいえるのですが、専門業者はさらに送風ファンを完全に取外して、洗浄用溶剤を使って徹底洗浄するので、文字通り新品の状態まで徹底洗浄するので、エアコンの嫌な臭いもしなくなるし、丁寧なエアコン洗浄業者なら最後にカビを抑制するコーティングをしてから収めるのでクリーンな空間で過ごせて快適なエアコンライフが戻ってきます。

DIYでそこまでしようと思ったら、各メーカーの機種ごとの分解手順を勉強しなくちゃならないし、もし破損したりしたら部品を取り寄せたり、ダメならメーカー修理を依頼しなくてはならないので、かなりリスクが高くなるので、これ以上の分解は、お薦めしませんが、

ここまですれば、DIYレベルなら“出木杉君”だと私は思います。

徹底洗浄については簡単に触れただけでしたが、詳しい作業内容は次項で紹介していますので、ご覧ください。

シーズン中、酷使したエアコンのメンテにはシーズンオフが最適ですが、できればシーズンの半ばでも一度すると風量も違ってくるし、少しでも電気の使用量を抑える効果も期待できるので、こまめなメンテナンスを心掛けるようにしてください。